【モンテッソーリ公開復習会レポート】 第5回 <環境づくりが ほんとうに大事なわけは?>

今回の復習テーマ

AMI(国際モンテッソーリ協会)公認のモンテッソーリ教師である私たちが、時折開催している「Montessori Nature」というイベントの名前が商標登録され、それを機に改めてモンテッソーリ教育について学び直し、復習する時間を持つことに。

私たちの願いは、子どもとの関わりによって、子どもももちろん、大人も楽しく過ごせたらいいなということ。

この復習会を2人の中に閉じず公開したら、一緒に楽しんでくれる誰かがいるかもしれないという思いで、この企画を実施しています。

そして第5回目のテーマはこちら。

【第5回 モンテッソーリ公開復習会テーマ】

<環境づくりが ほんとうに大事なわけは?>

〜教具を並べる棚づくりがモンテッソーリの環境づくりではない。環境に込められた複層的な意味。 森は最高の整えられた環境かもしれない。〜

復習トークサマリ

―環境の話に入る前に

祐介: 環境の話をしていく前段として、今まで参加してくださっている方もいますし、初めて参加いただく方もいらっしゃいますので、モンテッソーリ教育の話を少しだけすると、まずモンテッソーリ教育は人間の観察をベースにできてきた教育です。そしてモンテッソーリさんが人間を観察していると何が起こったかというと、自己教育と言ったりもしますが、大人が教え込むのではなくて、「人間って自分で自分を作っていけるような生き物なんだな」ということを見出しました。

そして、その自分を作っていく時に大事なのは何なのかというと、環境だという話になってきます。なぜ環境が大事なのかというところでいくと、人間という生物自体が周りにある環境に適用していく、この環境に適用していくというのが人間という生物の特徴であり、その環境に適用していく中で自分らしさを発揮したりとか、自分を作りながら個性が生まれてきたりとか、そういうことが起きるという話だからです。

だから環境が大事だという話だし、少し抽象度を上げると、人間という生物自体が太古の昔から地球という環境に適用しながら進化してきているので、そもそもそういう生き物だという話でもありますね。環境に適用していくので環境が大事なんだけれども、ではどんな環境が良いのかなというのが今日の話になっていきます。

で、どんな環境がいいかというところの結論を大きくいうと、人間という生物が持っている特徴が思う存分発揮できることがすごく大事です。

その特徴とは何かというと、今まで参加してくださった方は聞いていただいた話もありますが、「人間の傾向性」という、人間がどの地域に生きている人も持っている人の特徴だったりとか、あとは、「吸収精神」という特に幼児がもっている環境から吸収をしていく力です。なので、特徴が発揮できる、吸収できる環境が整っていることなどが大事ですよという話になります。

環境の中で思う存分その人間の特徴とか吸収が発揮されることができると、その中でその人がその人らしくなっていく、個性を発揮できるようになっていくとか、個性が育っていくというふうになるのかなと思います。

恵子: 人間が持ってる特徴を思う存分発揮しながらその人がその人らしくなっていくための環境を用意するのが大事という話を今させていただいたんですが、その環境は心理的、物理的、あと人的に整えられている環境 であることが大事だと言われています。なので、この3つの要素が整えられた環境であると、さっき言ったような人間が持っている特徴を思う存分発揮することができて、その人らしい姿をその人自身が作っていけると言われています。

―環境における”心理的”な要素

恵子: 1つ目の心理的要素について入っていきたいと思います。まず1個目の「秩序」から。「秩序」というのはそもそも人間が求めている要素なんですよね。 環境云々の前に「秩序」というものを求めているというのがありまして、そこに答えていくことができることが環境として大事という話です。

で、秩序というのは、例えば空間的な秩序で場所が決まっているということもそうだし、時間的な秩序だと1日の中でこれやって、次これやって、これやってというルーティンが決まっているということだったり、そんなようなことを表しています。

例えば今言ったルーティンが決まっていると、「この行動を取った次にはこれをやればいいんだ。その次にはこれをやればいいんだ」ということが決まっているわけなので、子どもは予測がつき、安心して活動できます。予測できるから自分で判断してその次の行動を取ることもできるになるということで、自立した活動にもつながりますね

祐介:安心という要素がすごく大きいですよね。秩序があると人間という生物は安心するんだということですよね。空間的に言うと、例えば幼稚園とかで言うと初めに集まる場所、起点となる場所があって、わーっと遊びに行ってまた戻ってくる場所があることもすごく安心します。秩序というのは安心できる要素なんだというところで、そういう状況を作るのが大事というのが1つありますね。

恵子: 2点目は「自由」。子供が自由に選択できるというか、自由に活動できるというか、そういう環境であるということです。

これは、運動の自由と書いてあるけど、やりたいように体を動かせるということもそうだし、好きなだけその活動を繰り返せる自由ということもそうかもしれないし、休みたい時に休める自由もあるかもしれないし、いろんな自由があるんですけれども、子どもがその自由を取れる、選べることが大事だと言われています。

祐介:選択肢がある、自分で選べるという状況が環境としては大事だけどね。

恵子: 例えば何か大人の事情で時間に制約があったりすると、子どもに選んでもらうとか、いつまでも繰り返すということができないとか、結構難しかったりするけどね。自由というのは大切な要素の1つとして考えられていたりします。

恵子: 3つ目は「自立」。ここに秩序と自由によって自立と書いてあります。さっき秩序のところで、例えばルーティンで時間的な秩序だったり、空間的な秩序がある、自由のところで自分で選択する自由があるという話をしたんですけど、それがあると子どもが自分でそのルーティンに従って活動できる、その自由の範囲の中で自分で選んで活動ができるということで、つまり子どもの自立した活動に繋がっていきます。なので、さっきの秩序とか自由によってこの自立があるということで、

祐介:うん、これも大事な要素の1つですね。安心できる環境の中で選択する自由があることが自立に繋がっていくということです。

恵子: 4つ目。先ほどは「自由」と言っていたのに今度は「制限」が出てくるの?という感じなんですけど、「制限」って実は結構大事で、この制限がなくてもう無限に何してもいいという無秩序の状態って逆に人は安心できなかったりします。

例えば私たちも、車に乗って道路に出る時に道路が無秩序で信号がなくてルールもなくて、どこに行ってもどんなスピードでもオッケーと言われると多分運転不安だと思うんですよね。それと一緒で、子どもも一定の制限がある中で自由だよと言われると、そこで動けばいいんだ、そこまでOKなんだということが分かって、さっきの安心にも繋がるんだけど、安心して活動することに繋がっていきます。

祐介:はい、無秩序と自由は違うんだという話ですね。

恵子: 次が、 「間違いの訂正」。 これはですね、結構私もそうなんですけれども、大人がやってしまいがちなことの1つかなという気がするんですけど、例えば子どもがちょっとやり方が違うとか、書いてる文字が間違ってるとか鏡文字だったとか、そういう時についつい「いや、それこうだよ」と言いたくなっちゃったりするんですよね。でも、大人が先に指摘するんじゃなくて、子ども自身が自分でその間違いに気がついて、自分なりに「次こうしたらいいのかな」ということを考えて工夫しながら誤りを訂正していくことが大事にされています。

祐介:環境からその子どもが自分で気づく、そのために環境からのフィードバックがあることが大事だということね。これはでもすごい大事だなと僕は思いますね。「間違いの自己訂正」、自分で誤りに気づき、自分でそこをアップデートしていく環境があるということ。

恵子: 次はちょっと続けていこうかなと思うんだけど、「雰囲気」「美しさ」「清潔」という要素があります。

子どもが活動していく上で自分が自分の居場所だと思える、安心できる場所であるというようなこととか、やっぱり人間って私もそうなんですけど美しいものとか綺麗なものってちょっと惹かれたりしませんか?

祐介:子どもも綺麗なものとかキラキラした石とか綺麗な石集めたりするよね。

恵子: そう、あると思うんですけど、 美しいものってやっぱり魅力的に映るし、「これ見てみたい。これやってみたい」という活動の動機に繋がったりする。なので、美しかったり、綺麗で清潔だったり、雰囲気が良かったりみたいなこともその心理的な要素として大事なものとして位置付けられています。

祐介:生物としてやっぱり美しさに惹かれるんだという、そういう特徴があるということだね。だから美しいものを用意するみたいなことは大事だということね。

恵子: で、次は「現実的である」。

これはですね、冒頭に前段の話をした時に、人間という生き物って自分が置かれている環境に適用しようとする生き物だよという話をしたと思うんですけれども、身の回りの環境に適用しようとすることは、その環境ってやっぱり現実の世界だと思うんですよね。自分が生きているお家、お家の周りの環境、幼稚園だったり保育園だったり学校だったりあると思うんですけど、そこに適用するということなので、いわゆる作られた世界、ファンタジーとかそういうものの世界というよりは、現実的であるという要素が大切にされています。

祐介:うん。 なので、環境に適用していくのが人間の特徴だとすると、その環境である現実性みたいなものを取り入れるということかな。

恵子: この例に書いてあるんですけど、例えば子どものおもちゃでマジックテープでくっついた野菜を切るようなのがあったりすると思うんですけど、あれはやっぱり現実じゃないんですよね。なのでおもちゃでああいうものをやるよりは、本物の野菜、本物の果物を本物の刃物で切っていくという活動をしたりします。その活動をできるようになれば現実にも適用できるということになるからという意味で、そういうことを大事にしています。

ファンタジーは一律にダメということではなくて、これは子どもの発達の段階によってモンテッソーリでも考え方が変わってきます。特に0歳から6歳ぐらいまでの発達の段階のお子さんだと、具体的に手で触れるようなものを通じてできる体験が、そういうものを現実的にやるということを大切にされているんですけど、6歳を過ぎてくると徐々に想像力とか道徳心とかそういうものが発達してきて、より抽象的な世界へと発達の段階が移行してくるので、そうなったときにはもちろんファンタジーの世界とか想像の世界に広げていくということはモンテッソーリでもやっていきます。

恵子: で、次が自然。地球に人類が誕生した時からその環境である地球に適用しようと人間は進化してきたよという話をしましたし、さっきの現実的であるというところとも関わるかなと思うんですけど、自然があるということも大切です。

あと、次に社会的発達の援助と書いてあるんですが、社会性って人間の特徴の1つなんですよね。人と人で関わり合うとか、人と人で共同しながら何かをするということって人間の特徴の1つなので、その特徴が発揮できる環境が必要だということです。異年齢構成というのは結構モンテッソーリ環境の特徴の1つかなと思っていますが、例えば同じ年の人だけを学年で切り取るクラスにすると、私たち大人って本当にいろんな年齢の人が混ざって社会生活しているのからすると逆に違和感ですよね。混ざっているのが現実だし、そこにゆくゆく子どもたちも適用していくわけなので、社会の縮図として子ども時代にも持ってくるということです。なので子どもの頃からそれを体験しておくことで適用に繋がっていくことにも繋がりますね。

心理的要素はこんなところです。

祐介:今、心理的な要素としての環境を整えることを聞きながら思ったことがあって、我が家の子どもは普段いつも森の中で過ごすような幼稚園生活なんだけど、森ってすごく整えられた環境なんじゃないかなと思って、それをちょっと話したいなと思ったんだけど。

例えば「秩序」みたいなことで言うと、森って秩序があるなと思っていて。朝日が入ってきて夕方暗くなってくるということ、旬で木の実が落ちる、季節が巡っていくということがその中にあって秩序感として感じられるとか、生物の循環も感じられるなと思ったり。あと「自由」でいくと、いろんな遊びが森の中ではできるから木登ろうかなとか、どんぐり拾おうかなとか、泥団子を作ろうかなとか、水たまりに入ろうとか自分で選択してこの遊びしようって、いろんな選択肢がある環境でもあるなと思ったりもするし。

祐介:あとは「制限」で言うと、自然から感じる制限みたいなのもあるなと思っていて、例えば怖い動物がいるとか、ここから先に行くとちょっと危ないなという制限が自然に感覚としてあるとか、夜になってくると森って怖いんだなとか、人が踏み入れない領域みたいなもの、そういう制限もあったり。その中でどういう風に自分が活動していくかとか、どういう風に選択していくかみたいなことも森の中にあるなと思ったりとかしたし。

「間違いの訂正」とかもね、例えば森で思わず細い枝に登って落ちたとすると、それが環境からのフィードバックで、「このレベルの細い枝はダメなんだな」ということがその中で分かっていったりとか。ひたすら泥団子を毎日綺麗に作り続けて、「これちょっと水分足りないと割れるんだな」とかそういうこともあったりするなと思うし。雰囲気とか、美しさみたいなのもまさにね、森の中にあったりするなと思いながら聞いてましたね。

恵子: そうだね。言われてみると森って、今話してきたような心理的な要素が含まれている環境なのかもしれないね。

―環境における”物理的”な要素

恵子: 今話してきた心理的な要素を実際に物理的な環境に落としていこうとするとこういうこと、というのが次に書かれています。

これは、いわゆるモンテッソーリの幼稚園とかそういう環境で物理的に落とそうとすると、ということなので、そういう観点で聞いていただけるといいかなと思いますが、 まずは「教具」ですね。モンテッソーリ環境では、いろんな活動するための道具というか、教具と言われるものがあります。

祐介: 自分で選んで活動できるものがあるとか、教具はできるだけ美しく作られていて、やりたいと思ってもらえるようになっているとか。

恵子: そうだね。で、つぎに「部屋の広さ」。これはさっきの心理的要素という観点でいうと「制限」という意味でもあるかもしれないし、ある程度の広さがあると自由に活動できるので「自由」ということかもしれないですね。

「家具」はそうですね、子どもサイズと書いてあるんですけど、心理的要素に絡めて言うと「自立」かな。自分の手で動かせるとか、自分の体に合っているから活動しやすいとかっていうことで、「自立」の要素が入っているかなというのと、あと「壁」とか「床」、 「色」、「光」あたり。この辺は心理的要素の「美しさ」だったり「清潔」という要素が反映されているということかもしれません。

祐介: うん。あと床で面白いのは、絨毯じゃなくてフローリングがいいと書いてあります。これは何かコップとか落とした時に割れるということが、それがまさに環境からのフィードバックであって、「落とすと割れるんだな」ということが分かる、「間違いの自己訂正」につながるみたいなことが結構大事だからそういう風に考えられているとかね。

恵子: うん。そうだね。 あとは「水場」。これも自分で子供が自分で自立して活動できるサイズであるということですね。「トイレ」とかもね。

それから、「本のコーナー」とか「子供、大人、それぞれ、自立した収納スペース」があるみたいなこととか。あと、「屋外」。これは心理的要素の「自然」的な話だね。

祐介: うん。自然の秩序とか、自然の美しさを感じるとか、そういう環境も大事だよねというね。

恵子: うん。ということで、先ほどの心理的な要素を、モンテッソーリ環境、幼稚園とかそういうところで物理的に叶えていこうとすると、今お話ししたようなことを意識しながら環境作りをしているということになります。

―環境における”人的”な要素

恵子: 最後は人的な要素というところで、まずにさっき社会性というところで話をしたんですけど、「異年齢で構成する」ということ。社会の縮図をちゃんとその場で体験できるような状況にするということ。

あとは、人数が25人から30人ぐらいと書いてあるんですけど、大人が多すぎないということが結構ポイントで、多すぎると目が行き届きすぎて、大人が間違いを見つけて介入しちゃったりしがちなんですけど、「間違いの自己訂正」の観点でいうとある意味目が届きすぎないぐらいがちょうどいいという感じですね。

祐介: 自分たちで助け合うとかもできるし、多様性とかもこれぐらいの人数だとちょうどいいのかもしれないなという感じがするね。

恵子: 大人については、ここではモンテッソーリ教師の話をしているのでもう少し先に進めていきます。ここに大人の役割というのがあって、大人の役割は環境を整えることとあります。なので、さっきお話しした心理的な要素が満たされるような環境をまず整えるということ。

整えるだけだと子どもはその中でそこにあることに気づけなかったり、やり方がわからなかったりするかもしれないので、環境と子どもを結びつける役割をします。例えば、何かその環境の中にあるものに誘いかけるみたいなこともそうかもしれないし、森に行って子どもが今関心があるような植物がそこにあったら、「ここにあるよ」という風にちょっと伝えて誘導してあげるとか、そういう結びつけるような関わりを大人がする。

で、結びつけた時に、それで子どもが活動するのかもしれないし、しないかもしれないし分からないんですけど、その活動する子どもの様子を観察します。結びつけてみたんだけど、今関心がないかもしれない。やり方を見せたんだけど、今の子どもには難しすぎてまだできないというレベルなのかもしれないし、逆に簡単すぎるのかもしれないしとか、結びつけた時に、やっぱり子どもによって活動の仕方が変わってくるので、それを観察します。

難しすぎればちょっと手前のレベルのものを渡した方がいいかもしれないし、簡単すぎるのであればもう1歩難しいものを渡すということが大事なのかもしれないしということで、観察をベースにまた環境を整えるということを繰り返しやっていくというのが、大人の役割です。

そしてこのページの右下に子供を動かす前に環境を見直すと書いてありますね。

例えばさっきの、子どものために何かあるものを用意したとして、それが難しすぎてどうやらスムーズにできてなさそうだということが観察によって分かったという時に、つい子どもに「これはこうやるんだよ!」という風に教え込んだりとかですね、子どもの側に働きかけたくなるんですが、そうではなくてその物自体というかその環境自体を見直す側に大人の関わりを持っていくという、そこがこの大人の役割のポイントだということです。

祐介: すごい大事なポイントだけど、これめちゃくちゃ難しいですね。

恵子: 私たちの恩師の恩師が「子どもをコントロールせずに環境をコントロールしなさい」とおっしゃっていたらしいんだけど、思わず子ども側に声をかけたくなってしまって環境側に働きかけるって難しいんですけどね。。。

―環境づくりについて復習してみて

恵子: ノートをベースにした話はここまでという感じだけど。復習してみて、 なんか改めて印象に残っていることとかある?

祐介: そうだね。いくつかあって、今ちょっと最後の方で思ったことを少し出すと、さっきの25人から30人ぐらいがベストという話があったじゃないですか。これは子どもの話で書かれているんだけど、僕は大人の組織の支援とかしたりするんだけど、25人から30人ベースで組織を作っていくという考え方って実は結構あるんですよね、世界的に。そういうことともしかしたら繋がるかなとちょっと思ったりとか。

あとはね、ここもそう。子どもを動かす前に環境を見直すみたいなのも、何て言うのかな、仕事でその人に「もっと頑張れよ」みたいに言いたくなるけど、やっぱり適切な環境とか、ちょっとやりたくなる、ちょっとだけ難易度の高い環境とかがある方が、その人らしく活動・活躍していけるのかなと今ちょっと大人とつなげて思ったな。

もう1つは、僕がすごく大事だなって思ったのはこれだね。やっぱり環境からフィードバックを得て、 自分で自分をアップデートしていくこと。それがすごい大事かなというふうに思っていて。

それでちょっと思い出したのはつい先日、子どもと公園にサッカーしに行って。子どもがボールをポンと投げてそのボールを蹴りたいんだけど、ボールを投げて落ちてきたタイミングで蹴ったら上手に蹴れるじゃない。だけど、何かわからないけど持ち上げた瞬間に足で蹴るから、すごい空振りするわけ。 そうじゃないんだよなと思って、「ボールが落ちてくる時に蹴るんだよ」って言いたくなるんだけど、でもそれを一旦我慢しようかなと思って我慢してたら、何回も何回もそれやってて、蹴れるようになったなと思って。 やっぱりそういうのって大事だなとかって思ったかな。 それを何回もやる中で、自分を作るってそういうことかなという気がするから、待つとか時間的な猶予があるとか何回も繰り返せるって大事だなと思ったし。

恵子: さっきの自由とも繋がるねということね。繰り返す自由ね。

祐介: あともう1個話すけど、 子どもが行っているところの小学校の部みたいなところで、 国語で作家の時間というのをやっているの。作家の時間って子供が文章を書くんだけど、 通常作文は1回目書きましたと言って、2回目また書くという時に違う題材で書くことが多いかなと思うんだけど、ある子の話を聞いたら同じ題材で書いたんだって。 1回目よく分からなくてうまく書けなくて、2回目も本当は違うテーマの方がいいかもしれないけど、僕は同じテーマでもう1回やってみたかったんだよねと言っていて、それがめちゃくちゃいいなと思ったんだよね。 やっぱり2回やると、自分で自分の違いが分かるじゃない。 そういうのがすごい大事だなと思ったのをちょっと思い出した。

どの辺が復習ポイントとして気になった?

恵子: やっぱりね、最後にあった「環境を整えて、うん、結びつけて観察して見直して」って難しいなと思っていて。お家がすごい整っている時はいいんだけれども、すごい雑に物が散らばっている時ってあるじゃない。

祐介: うん。大体ね。

恵子: そう、そう。大体散らばってる。そうすると、結構子どもがご飯を食べる時に気が散りがちになるんです。ご飯は目の前にあるんだけど、周りにいろんなものがあって、意識がいろんなところに行って散漫になって食事に集中できないとか、席を立って何かを手に取りに行くとかそういうことがあったりするんだけど、なんかそういう時に整えられてないなとか、整えるって難しいなと思ったりするかな。

祐介: ついね。「立つんじゃない」とか子どもの方に働きかけちゃうけど、環境が整っているとみんなで自然と楽しく食べれるかもしれないねみたいなそういうことよね、多分ね。

恵子: という難しさを改めて感じたという。

祐介: なるほどね。そうだね、子どもじゃなくて環境の方に働きかける、そこがすごく大きな学びかなと僕も思う。

恵子: 言いたくなっちゃうんだけどね。

祐介: うん。まあ、言ってるけどね。そんな感じかな。

恵子: はい、じゃあ私たちの復習はそんな感じですが、皆さん、聴いてくださってありがとうございます。ではここからは、皆さんが(チャットに)書いてくれたことを起点にしながら話していきましょう。

最後に

今回も、私たちの復習トークの後には、ご参加の皆さんがチャットに出してくださった声を起点として、一緒にお話をさせていただきました。

声を出せる環境にいらっしゃる方は直接お話ができて私たちも嬉しかったです、ありがとうございます。

お話をしながら思ったのは、親だったり保育者だったり立場は色々ですが、誰もが「目の前の子どもにとって何が良いのだろうか?」ということを考えているということ。

そして、子どもはひとりひとり特徴も個性も違うからこそ、みんなに共通するただ一つの正しい絶対解もない。だからこそ、私たちもそうですが、目の前の子どもの姿や活動している様子をみながら、「あの関わりは良かったのかな?」と振り返って反省したり、「こういう時どうしたらいいんだろう?」と悩んだり迷ったりします。

一方で、正解のない時代だからこそ、悩みながら考えて、やってみて、結果を観察して、またやってみる…と繰り返しながら、その子どもにとっての最適を探し続ける必要があるとも言えるのかもしれません。

「こうすればいい」という絶対解ではありませんが、何かを考える時や子どもを観察する時の指針や視点のひとつとして参考にしていただけるように、また来月以降も復習会を続けていけたらと思います。

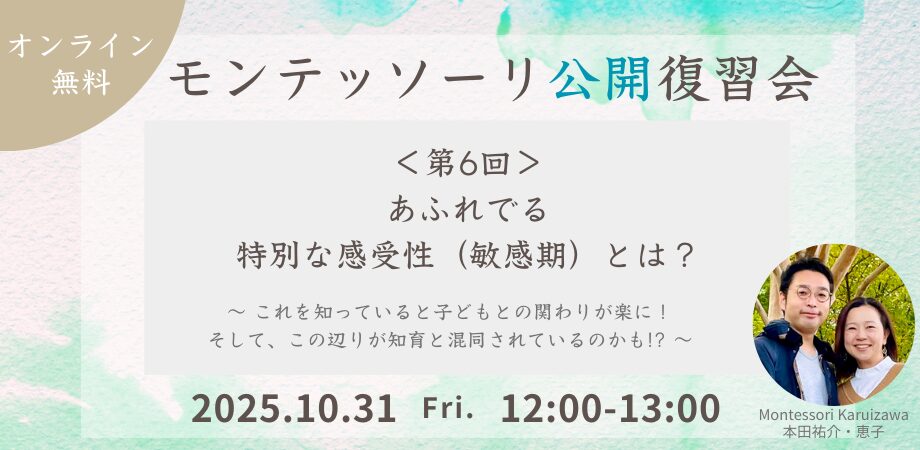

次回は10/31(金)の開催です。

第6回の復習会でお会いできるみなさま、楽しみにしています。

【第6回モンテッソーリ公開復習回 開催概要】

テーマ:

<あふれでる特別な感受性(敏感期)とは?>

〜 これを知っていると子どもとの関わりが楽に!そして、この辺りが知育と混同されているのかも⁉︎ 〜

──

日時:2025年10月31日(金)12:00-13:00

──

場所:オンライン開催

※お申し込みの方には別途ZoomURLをご案内いたします

──

参加費:無料

──

お申し込み方法:

Peatixよりお申し込みください

この記事へのコメントはありません。