【モンテッソーリ公開復習会レポート】 第4回 <大人にはない、 子どもの特別な知性とは?>

今回の復習テーマ

AMI(国際モンテッソーリ協会)公認のモンテッソーリ教師である私たちが、時折開催している「Montessori Nature」というイベントの名前が商標登録され、それを機に改めてモンテッソーリ教育について学び直し、復習する時間を持つことに。

私たちの願いは、子どもとの関わりによって、子どもももちろん、大人も楽しく過ごせたらいいなということ。

この復習会を2人の中に閉じず公開したら、一緒に楽しんでくれる誰かがいるかもしれないという思いで、この企画を実施しています。

そして第4回目の復習会のテーマはこちら。

【第4回 モンテッソーリ公開復習会テーマ】

<大人にはない、 子どもの特別な知性とは?>

〜子どもの知性はいつの間にか、日本の社会や文化も、 家庭のやり方もまるっと吸収している。 そして、吸収しながら文明や文化を進化させているんだ…!〜

復習トークサマリ

―「子どもの特別な知性」の話に入る前に

祐介: 今回は4回目で、大人にない子どもならではの知性みたいな話なんですけど、ここまでやってきたことを本当にちょっとだけサマライズしておきます。

初めはモンテッソーリ教育って何なのかみたいなところから始まって。大きくざっくり言うと、モンテッソーリ教育は観察することによって、「人間ってこういう生き物だね」っていうことが分かってきて、そこから生まれた教育で、子どもとか人間を観察するということがすごく大事にされています。

大きな概念としては、観察をしていくと、「人って自分で育っていけるんだな。自分で自分になっていけるんだな。」ということがわかってきた。ですから、子どもは自分の力で環境に適応しながら自分になっていく、そんなことができる生き物だよねっていう風に観察から導き出されています。そして、それをサポートするというスタンスに立つのがモンテッソーリ教育だよね、という風な考え方です。なので、大人が大人の都合でとか、社会の要請によって何かを教え込むってことではなくて、その子がその人自身になっていくことをサポートする、そんな概念です。

そこから、モンテッソーリは大きなところから個別に、全体から細部へと入っていくみたいな特徴があるので、初めにやったのはじゃあその人間観察って言ってたけど人間ってどういう生き物なのだろうかみたいな話で、これは子どもに限らず、子どもも大人もどんな生き物なんだろうかってことでうすが、「人間の傾向性」って言われているものについてお話をしました。人間って探索したい生き物だよねとか、秩序を求める生き物だよねとか、人間全般に言えるみたいな話をしたのが2回目です。

そして3回目、前回はもう少し範囲が狭くなって、だいたいモンテッソーリ教育では24歳で大人になるって言われてるんですけど、子どもが生まれてから大人になるまでどんな風に人って発達してくんだろうねみたいなことを扱ったのが前回だよね。

で、今回はより絞まってきて生まれてからだいたい6歳前後ぐらいまでで、それぐらいまでって特別な知性があるよねって言われているので、それってどんなものなんだろうかというのを今日やるという感じです。

―子どもならではの特別な知性、”吸収精神”

恵子: 今日は、大人にはない、子どもの特別な知性というところですが、モンテッソーリ教育の中ではその知性のことを「吸収精神」という言葉で呼んでいます。吸収する精神って独特な言葉でなんだろうっていう感じだけど、そういう知性が子供にはあるという風に、観察から分かってきたということです。

で、1番上のところに定義が書いてあるんですが、この「吸収精神」というのは、今0から6歳ぐらいまでってあったんですが、モンテッソーリ教育において発達の段階が4つあるうちの1番最初の段階なんですが、この発達の第1段階の子どもに内在する知性であるとされています。そして、この「吸収精神」というのは、周りの環境からその印象を即座に吸収してそれらを自分の一部にする、受肉化するという風に書かれています。受肉化する、自分の一部にするという風にあるんですが、外にあるものを吸収して自分のものにしちゃう、という感じのことですね。

祐介: 一体化するみたいな感じだよね。

恵子: うん、なんかそういう感じのことですね。

で、この吸収精神、その吸収するものってざっくり言うと外的なものと内的なものの両方があるなという風に思っています。

外的なものっていうのは、例えば分かりやすいところで行くと、赤ちゃんって生まれた時に本当に自分では何もできない状態で生まれてくるんですけど、歩くとか言語を習得するみたいな機能的に何かできるようになるみたいなああいうもののことを外的だとすると、内的なものはもうちょっとこうなんて言うのかな、印象を受肉化する、吸収するみたいなことだったりするので、、

祐介: 人格形成みたいな感じですかね。

内的なもので言うと、例えばこの吸収する時って、周りにあるものを何でも吸収するので、例えばそうですね、人と人がすごく仲良く過ごしているみたいなことを印象として吸収する、受肉化するとするとどういう風な人間観が出来上がるかって言うと、「人って仲良くできる生き物なんだな」とか、「人が周りにいるって幸せなことなんだな」とか、もちろん自覚的にではないんですけど、なんかそういうものなんだなっていう風に自分の人格形成として、吸収していくみたいなことだったりします。そういうのをこう内的なみたいな感じでいいのかな。とか精神って言ってるのがそういう意味合だったりします。

恵子: なので、大きくその外的なものと、内的なその人格形成みたいなところとっていうのを、もうバッと即座に吸収して自分のものにしてしまう。そういう知性のことを「吸収精神」とモンテッソーリ教育の中では呼んでいます。

―吸収精神の特徴・機能

恵子: では、吸収精神の特徴っていうところをいくつかお伝えしていくんですけど、まず1つ目は子どもと大人の知性は異なるっていうところで、この写真と肖像画の違いっていう例えが分かりやすいかな、と思います。

子どもはもう本当に写真をパシャって撮るように吸収します。その一瞬で周りの印象を吸収して自分のものにしちゃうんです。でも大人は、吸収しようと思った時に肖像画を描くように吸収します。すごく時間がかかったり、努力を必要としながらいろんなことを吸収していきます。

例として言語っていうのが書いてあるんですけど、子どもはもう聞くだけでそのままシュッと吸収しますが、大人が言語を、他言語を学ぼうとすると、文法とか単語とかすごく努力と時間をかけながら学ばなきゃ習得できないですよね。もうその吸収しようとする時のその知性が全然大人と子どもでは違うっていう、そういう特徴があります。

祐介: うん。なんでこういろんな複雑なものも、写真を撮るようにこう全部自動的に吸収しちゃうみたいな感じですね。というのと、もう1つは吸収っていうとスポンジみたいなことを想像するんですけど、1回入ったものって中に留まっている。例えば言語を吸収した時にそれを忘れちゃうみたいなことがないのって、子どもの時に吸収して、その子の中にとどまってるからということになったりしますという感じかな。

恵子: 2つ目は無選別に環境から吸収するという風に書いてあります。

祐介: ここは、なんていうかな、大人からすると、おっと思うとこで、ちょっとこう怖さもあるみたいなところです。

恵子: うん、そうだね。ここに正しい正しくないではないって書いてあります。環境の中に吸収するものはたくさんあるんですけど、**それが正しいものであるのか正しくないものなのかとか、いいものなのか悪いものなのかとか、吸収するべきものなのかそうじゃないものなのかみたいなことを判断しないっていうことですね。なので、その環境の中にあるものはいいものであっても悪いものであっても、正しいものであっても正しくなくても吸収してしまう、そういう知性であるということです。

祐介: ここにも書いてありますけど、なんか周りに人間関係が円満なものがあればそれをそのまま吸収して、潜在的には「なんかこう人って円満なものなんだな」っていう人格が形成されていくし、もう喧嘩だらけの中にずっといるとしたら、「なんか人ってそういうものなんだな」ってことが潜在的に、いい悪いじゃなくてそういうものだっていう風に入って、人格形成がされていく、みたいなことだよね。

恵子: あとは、その受け取った印象を自分の一部にする、受肉化するってさっきの定義のとこでもあったんですけど、それによって人格形成していく、自分のものになっていきます。

祐介: 吸収精神の機能みたいなところで言うと、ここに子どもは人間を作るって書いてあって、1番大事なこととして環境に適応しながら自分で自分を作っていくってことがあるんだけど、その作っていくために吸収精神の働き、機能としてあるんだというところです。さっきの機能的なところで言うと言語とか、運動、二足歩行するとか、社会性みたいなところとか、そういったものを吸収していくことでその人がその人になっていくっていうことが起きていきますということです。

そして、環境にあるものを吸収しながらその人がその人になっていくので、その環境がやっぱりすごい大事なんですよね。じゃあその環境をどうやって助けるかっていうのが大事で、ここに書いてありますけど、0歳から6歳では話して教えるということではなくて、環境の中に何があるのかということ、その援助の仕方が大事だよねっていうことが書いてあったりします。なんかモンテッソーリさんの本とかを読んでいくと、「この人間界とか生まれてきたこの世界ってなんか素晴らしい世界なんだな」とか、「なんかとても安心できる世界なんだな」「自分はここにいていいんだな」と思ってもらいたいというか、なんかそういう風な願いみたいなのがあったりします。なんかそのための環境を整えるって大事だよね、みたいなそんな感じかな。

祐介: そして、適応の過程を助ける。ま、今の話にもあったんですけど、モンテッソーリ教育では、人間が自分が今いる環境に適応できるっていうことが幸せで、それを大切に考えているので、吸収精神によって環境の中にあるものを吸収するっていうのは、その自分がいる環境に適応できるっていうこと、適応していくっていうことをすごく助けてくれる、そんな機能というか特徴があるという風に書かれています。

ここに書いてあるけど、私たちは日本に生まれて、周りは日本語に囲まれてるので、もちろんその日本語っていう言語を吸収して自分のものにすると、この環境で生きていく、この環境に適用していくっていうことをすごく助けてくれるし。

恵子: 日本の箸を使ってご飯を食べるとか、お辞儀をして挨拶をするとか、ああいうものもそうなんですけど、そういうのを吸収すると、この文化で生きていくっていうところの適応をすごく助けてくれる。なんかそんな役割がこの吸収精神にはあるっていうことですね。

祐介: そうだね。だからそれが地域によって日本だったら日本語だし、アメリカだったら英語だしみたいな。これがこう他の動物と違う、吸収精神という機能が人間にはあるっていう話だよね。

そして、もう1個、この辺もすごくモンテッソーリさんらしいなと思って見てるところが、吸収精神があるので、子どもってやっぱり文明の媒体者なんだ、とか、文明を繋いでいってくれる存在が子どもなんだよね、っていう子ども観があります。

地域とか家庭とか、そういったところで文化とか言語とか風習みたいなことも自然にこう吸収していくので、吸収していくことによってその文明とか文化みたいなのが引き継がれていくし、吸収しながら進化していく、進化をさせていったりとかするので、文明を繋いでいくとかそれをさらに進化させていくっていうのが子どもっていう存在なんだ。子どもが未来なんだ、自分たちを引き継いでってくれるんだよねっていう世界観みたいなことをすごく強く持っているかなという風に思います。

なので、そういったところからも、大人が教え込むみたいな、そういうスタンスではなくて、子どもが自分を作りながら自分たちの文明とか文化みたいなものを引き継いでってくれて、さらに進化をさせていってくれる存在としてこう子どもを見ている、そんな感じかな。

恵子: うんうん。なので子どもがいるから文化文明が繋がるんだ、みたいな。そういう風にモンテッソーリさんの価値観というかね、子どもを捉えている感じですよね。

―発達段階による吸収の仕方の違い

祐介: じゃあその吸収精神の中の0から3歳と3から6歳みたいなところ。

恵子: 吸収精神っていう、子どもならではの特別な知性があるという話で、特徴とかもお話をしてきたんですけど、赤ちゃんに近い年齢の人たちと少し大きくなってきた子供たちではちょっと吸収の仕方が違うっていう話です。

0から3歳ぐらいの子どもたちだとここに「無意識的創造者」という風に書いてあるんですけど、あまり意識的にこれをやるんだとか自分のものにするとかっていうことをやっていない存在で、すごく無意識的な存在なんです。なので吸収の仕方もすごく無意識的になります。周りにあるものをシュッと自分のものに取り入れてしまうっていう、そんな吸収の仕方をしているというのがこの0から3歳ぐらいの子どもたちです。

祐介: で、無意識なんだけど、でもそれは吸収しながら潜在意識の中には入っていて、これが大人になってもずっと潜在意識に入っているものっていう風にね、言われてたりとかします。氷山モデルでいう、水面の上と下みたいな話でいくと、上にこう明示的に出てきてないんだけど、水面下ののところには確実に吸収して人格形成されているっていうところだったりとかします。

なので、モンテッソーリさんの本やモンテッソーリさんの言葉で言うと、多分時代感もあると思うんですけど、当時こうヨーロッパだと子どもが生まれた時に、親、お母さんと子どもを別に離すということがされていたようです。で、それはちょっとモンテッソーリさんは違うんじゃないかみたいな話をしていて、なんか離す理由が衛生とか子どもに良いようにとかいう感覚で離されていたみたいなんですけど、そうじゃなくて、お母さんと子どもの対話の中で子どもが「お母さんってすごく安心できる存在なんだな」とか、お母さんが子どもに愛情を注いでいるのを無意識的に吸収していくってことが大事だから、そういう環境で子どもとお母さんがやっぱり一緒にいるってことは大事なんじゃないかってことをその当時のモンテッソーリさんは言っていたりとかしますね。

恵子: 次、3から6歳になると「意識的活動者」って書いてあるんですけど、ここに書いてある通り、吸収精神は継続しているんですけど、より意識的になっていきます。今まで3歳ぐらいまで無意識的に周りのものをどんどん入れていたのが、今度は意志が育ってきて、自我が出てくるって下の方にも書いてあるんですけど、自分でこれをやりたいっていうことを選びながら活動していって、その活動の結果、フィードバックを得たりとか、そういうことによっていろんなことを吸収していきます。

なので、自分で手を動かしたり、体を動かしたりしながら活動しながら吸収していく。意識的に吸収していく。なんか3歳以降になってくると、そんな吸収の仕方に変わってきます。

祐介: うんうん。この辺りの年齢になるとこうあれだよね。なんか自我が出てくるからやっぱり自分で選びたい。選びながら吸収するから選べる環境、さっきの環境みたいな観点で言うと選択できる環境とか、自分が何をしたいのかっていうのが周りにあるっていう、そういう環境は大事みたいな話だよね。

あとこの辺りでいくと、例えば選択できる環境がないとどうなるのかみたいな話があった時に、何かをやりたいけれどもそれを例えば「これ危ないからダメ」とか「これはダメ」っていう風に逆に全部禁止されていってるみたいなことになった場合に、自ら選択しながら吸収するっていうことができない。そしてもう1つの側面としては、やろうと思った時に禁止されるんだっていうことが自分の中に受肉化されていっちゃうっていう話なんですよね。

なので「やろうとすると禁止されちゃうんだ」っていうことが人格形成としてできてくるということが起こってきます。で、なんかこの辺ってあの、すごくこう我々も実感するというか、大人に対してのコーチングみたいな活動をしたりとかしてる時によく出てきたりします。

恵子: 子どもの頃に結構「これはやっちゃだめよ」って禁止され続けてきたお子さんとか、例えば兄弟姉妹がいて上のお子さんで「お姉ちゃんだからお兄ちゃんだから我慢しなさい」と言われ続けてきたっていうお子さんだと、やっぱりその「ダメだと言われた」とか「我慢しなさいと言われた」っていうことの印象を吸収して、それがその潜在意識の中に入って、さっきのスポンジの話じゃないですけども出ていかないので、それを受肉化したまま大人になって。

そこが結構「我慢する」とか「ダメなんだ」っていう自分のブロックになってるっていうパターンとかもあったりするなっていう風に思ったりするので、やっぱり吸収精神で吸収して受肉化したものって残っていくんだなというのを感じたりすることもあります。

祐介: 大人でね、そういうコーチングの関わりしてるとなんかそういう課題があってみたいなところが分かって、なんかそれってどこからそういう風になってきてるんでしょうねというふうに、子どもの方に遡って戻っていって、じゃあもう1回今の自分だったら何ができるかみたいなところで、こう意識を持ってもらって、望ましい状態になっていくみたいな、そういう支援をしたりするのもなんかすごく関係があるかなっていう風に思ったりします。

―親の喧嘩を見せるか、見せないか問題

祐介: 今ここまで来てちょっと思うことがあって、なんか皆さんにも聞いてみたいなと思うことがあります。

吸収して受肉化していく、周りのことを吸収していくみたいな話があった時に、例えば夫婦喧嘩があった時にそれを子どもに見せるのか見せないのか問題みたいなのってあるかなと思っていて。で、よくね、子どもには見せないみたいな姿勢のねご夫婦もいたりするんだけど、それをどう思うかなみたいなことをちょっと思ったんだよね。

恵子: そうだね。さっき、良い/悪いとか正しい/正しくないとか判断しないで吸収しちゃう、無選別に吸収するっていう話もあったしね。

祐介: 何が正しい・正しくないじゃないけど、僕的にはどう思ったかって言うと、やっぱり0から3歳ぐらいの時ってもう本当に無意識に無選別に吸収をしてしまうので、「お父さんお母さんって仲悪いものなんだな」みたいなことが潜在的にやっぱり入っていっちゃうというのは、やっぱりあまり良くないのかなっていう風に思ったりとかして、だから0から3歳ぐらいの時はあんまり見せない方がいいのかなと、個人的には思いました。

で、逆に3から6歳ぐらいになってくると、さっきちょっと人間の傾向性とか発達の段階みたいな話がちょっと出てきてましたけど、なんか5歳から6歳ぐらいの時に社会性みたいなことが発達してくるんですよね。人の特徴として、その周りの人と一緒に共同で何をやるかとか周りの人と一緒にいたいみたいな感じになってくるから、そういった段階になってくると逆に見せた方がいいのかなと思っていて。

例えばどういう風に喧嘩が起こり、どういう風に仲直りするのかみたいなことが見えることによって、社会性に興味がある子どもがそれを吸収すると、「あ、こういう風に喧嘩で起きるんだな」「なんかこういう風に仲直りするんだな」とか分かってくるっていうこともすごく大事かなと思っていて。

ちょうど発達の段階にも合ってるしそんなことをちょっと思ったけど。

恵子: うんうん、そうだね。確かに小さい頃って結構1人で活動しがちだけど、それこそ5歳とか6歳とか大きくなってくると友達と何か一緒にやるみたいなことが多くなってくるし、6歳以降とかになってくるともうちょっとその輪が広がる。もう少し大きいグループで何かする、グループで一緒に何か活動する、遊びも含めてやっていくっていうのが多くなってくる時に、関係性をなんだろうな、ぶつかった時にどうするのかとか、それを修復していく時にどういう風にするのかみたいなことって全くそれまでに何もないとどうしていいのかなみたいな感じになるような気もするから、確かに少しこう発達の段階が上がってくる時にこういうものが吸収できるというか、見える、受け取れる環境にあるっていうのはいいのかもしれないね。

祐介: うん。て思ったかな。ちょっとなんか後で皆さんに聞いてみたいなと思ったトピックですね。

恵子: はい、ということで、そういう特別な吸収精神っていう知性を子どもたちは持っていて、つまり私たち大人も含めて環境の中にいる存在だったりするので、私たちのあり方を含めてなんですけど、環境を整える必要があるよということですね。今の喧嘩の話も含めてね。

祐介: そうだね。そうだね。うん。だからやっぱり環境を、ま、だからどういう環境にするといいのかみたいな話だね。大人ができることとしては。なんかその辺はどうなんだろうね。そこは難しいじゃない。

恵子: そうだね。確かに。

祐介: うん。だから、すごく大きく言うと、人間の傾向性みたいな話を以前したことがありますけど、人ってやっぱり探索したいよねとか、秩序感って大事だよねとか、手を動かして何かしたいよねなどという人間の特徴があるから、なんかそういうことがやっぱりこう発揮できるような環境がある、人間の傾向性に合う環境みたいなことが結構大事なのかなって思ったかな。

恵子: うん、そうだよね。発揮できないと吸収できないからね。

祐介: で、今話してて大事だしなんか難しいなって思ったのは、吸収精神があるっていうことがあった時に、なんか大人の都合で環境用意しすぎちゃいけないなっていうことです。

恵子: ああ、吸収精神がある今のうちに!みたいな?

祐介: うん。じゃなくて、あくまでやっぱりその発達の段階とか人間の傾向性みたいな人間特有のものがあって、要はその子が自分で自分になっていくから、自分で自分になっていくために必要なものが家庭に環境としてあるみたいなことがなんかこうちょっと大事かなって気がしたかな。そんなことちょっと思ったけど。

恵子: うん、そうだね。「あ、ここまでの期間までの特別な知性なんだ」っていう風に思ってしまうと、こう焦りというか、本当にそこまでに何かをいいことを吸収してほしいみたいな。なんか親としてはね、そういう願いもあるんだけど、でもあのモンテッソーリ教育ってそもそも大人がこういうことを教え込みたいからっていう教育ではなくて、子どもは自分で育つ力があるからそれを自分で育つ力を最大限発揮できるように援助していくっていうか。

祐介: っていう意味で、ま、その援助の1つに環境を整えるっていうこともあるんですけど。なのでなんか、教え込むっていう側に行くというよりは、なんか子どもが、やりたい活動を、自分を作るためにやりたい活動ができるような環境を整えるみたいなことが結構大事にしたいかなと思って。

―吸収精神で自分に内在したものが、大きくなってから役立つ?

祐介: なんか今こう話を聞きながらもう1個思い出したんだけど。

去年、デンマークとスウェーデンに行って、その時に森の幼稚園を少し見学させてもらったりとかしてて。なんかね、その中で聞いた話とか、今子どもが行ってる幼稚園でもそういうことあるかなと思ってるんだけど、すごく対話をするんだよね。ちょうど多分3歳から6歳ぐらいの、ま、社会性とかそういうのに興味を持ってきている子どもたちだと思うんだけど。その対話をしながら「じゃあ今日何しよっか」みたいなことをこうみんなで話してこうみんなで決めるとか、「じゃあどういうルールにしようか」とかなんかそういうことが、ま、毎日変わっていくんだけど、自分たちでこう話をしながら決めていくみたいなことをしてるっていうのがあって、なんかそれがすごくあのいいなと思ったのがあるんだけど、なんかこの吸収精神とこう合わせていくと、やっぱこう社会性みたいなのが大事な発達の段階の時にそういうことが合ってる環境があるなって思った。

あと、デンマークとかスウェーデンを見てて思ったのが、社会としてすごく民主主義というのが大事にされているな、と。で、民主主義ってどういう意味で言ってるかっていうと、みんなで思ったことを対話しながら何かを国として決めていくみたいなことをすごく大事にしていく。実はそこには子どもの時の対話体験がすごい繋がってんじゃないかなって思ったの。

恵子: ああ、そういう体験を小さい頃に吸収してるから。

祐介: そうそうそう。対話をして、自分の持ってることをみんなが出した中で何かを決めていくとか、自分たちでルールを作っていくみたいなことが吸収精神として入っていて、要はそこに自信があるっていうのがすごくあるんじゃないかなと思ってて。

なので、自分の意見を言うことに怖さがそんなにないし。声を出すってことが大人になってもできている。とかそれによって国が作られていくっていうのはなんかその辺からも結構繋がっているなってちょっと思ったかな。

恵子: あるかもしれないね。なんかそういうことを全然吸収しないで、見聞きもしてこないで大人になってきて、いきなり「じゃあ対話しましょう」って言われても結構難しいよね。

祐介: うんうん。そうかもね。うん。あとなんかもう1個思い出したのは、森の幼稚園を卒業して、大人になった人の話を聞いて。

社会に出てなにか嫌なことがあった時に思い出すのが、森の幼稚園の木漏れ日で。その木漏れ日を思い出すとなんか自分が落ち着いて、なんか心が安定するんだみたいな話をしてくれて。「あ、まさにその時の印象を吸収しているんだな」と思って、なんかそんなこととも繋がったかなと思いました。

恵子: なるほど。そうかもね。多分小さい頃のそういう木漏れ日みたいな印象もそうだし、民主主義で話をして何かをみんなで決めていくみたいなことも印象や経験することによって大人になっても自分のものになっているっていう感じがしたかな。もちろん一概には言えないんだろうけど、そういう要素があるのかなっていう気もした。

祐介: うん、というそんなところですかね。

最後に

復習トークの後には、ご参加の皆さんがそれぞれ声を出してくださって、お互いに聴き合う時間になったのが今回は印象的でした。

- 環境から受け取るものが大きいなと実感していて、知的なものも感覚的なこともスポンジのように吸収したものが、きっと大人になった時にすごい手助けになるんじゃないかという感想があったり、

- 幼児期にこんな体験を通じて吸収したからこそ、今見られるような子どもの姿があるんだろうな…と過去と繋げて思いを馳せたり、

- 自分が大切と考えていることを、幼児期に吸収してくれていたらいいなという願いの声があったり

みなさんの大切なご経験や、想いや考えを共有いただけことに感謝すると共に、そのお話を聴き合い、影響を受け合う場にはあたたかい時間が流れていたように思います。

今月の復習会で学びの時間をご一緒してくださったみなさま、温かく穏やかな時間をありがとうございました。

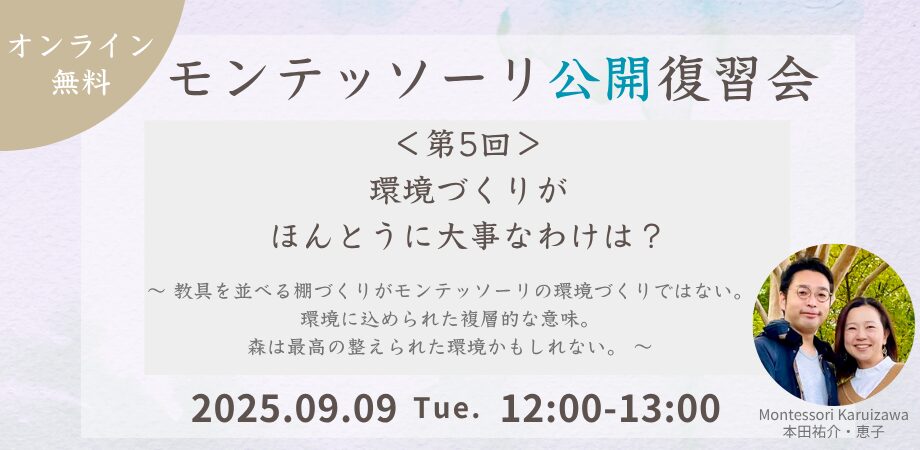

次回は9月の開催です。第5回復習会も楽しみにしています。

【第5回モンテッソーリ公開復習回 開催概要】

テーマ:

<環境づくりがほんとうに大事なわけは?>

〜 教具を並べる棚づくりがモンテッソーリの環境づくりではない。環境に込められた複層的な意味。森は最高の整えられた環境かもしれない 〜

──

日時:2025年9月9日(火)12:00-13:00

──

場所:オンライン開催

※お申し込みの方には別途ZoomURLをご案内いたします

──

参加費:無料

──

お申し込み方法:

Peatixよりお申し込みください

この記事へのコメントはありません。