【モンテッソーリ公開復習会レポート】 第3回 <子どもは生まれてからどんなふうに大人になっていくの?>

今回の復習テーマ

AMI(国際モンテッソーリ協会)公認のモンテッソーリ教師である私たちが、時折開催している「Montessori Nature」というイベントの名前が商標登録され、それを機に改めてモンテッソーリ教育について学び直し、復習する時間を持つことに。

私たちの願いは、子どもとの関わりによって、子どもももちろん、大人も楽しく過ごせたらいいなということ。

この復習会を2人の中に閉じず公開したら、一緒に楽しんでくれる誰かがいるかもしれないという思いで、この企画を実施しています。

そして第3回目の復習会のテーマはこちら。

【第3回 モンテッソーリ公開復習会テーマ】

<子どもは生まれてからどんなふうに大人になっていくの?>

〜発達は直線ではないし、均一でもない、それぞれの子どもの命のリズム。だから僕は家出したのか…⁉︎〜

復習トークサマリ

―「発達の段階」の話に入る前に

恵子:今日は「子供は生まれてからどんな風に大人になっていくのか」というテーマの復習会です。どのように育っていくのかという点を、私たちはモンテッソーリ教育で「発達の4段階」として勉強してきたので、この4段階の復習を今日はやっていけたらと思っています。

祐介: 復習に入る前に前提を話すと、モンテッソーリ教育の大きな特徴は観察をベースにしていて、人間というものを観察し、「人間とはこういう生き物なんだ。じゃあ、このように関わったら良いよね」という風に教育ができているということ。そして、その援助の仕方という点では、「その人がその人らしくその人になっていく」ということをすごく大事にしている、そのための援助の方法を教育と言っている、そんな感じかな。

観察ベースという点でどういうことがあるかと言うと、一つは前回話した「人間の傾向性」というものです。人間とはこういう生き物だよね、ということが観察していたら見えてきた。例えば人間は探索せずにはいられない、人間は手を使う、といった様々なものが人間の特徴としてある、それらを扱ったのが前回でした。

そして今回の「発達の4段階」では、人間を観察していると、「人間という生物はこういう風に発達していくんだな」ということが見い出されてきた、それが発達の4段階にあたる、という理解でいます。

じゃあ、ちょっと資料を見ながら進めましょう。これは我々が学んだ時に作ったノートです。

恵子: 具体的な4段階に入る前に、前提というか序章から。

今の話とも重なるところがあるけど、

- 子どもの発達を観察して、「子どもってこういう生き物なんだ」「こういう育ちをしていくんだ」ということが分かったから、教師はその特徴や発達の段階に合わせて関わっていく

- なので、大人が勝手に「こういうものが必要だから」という風に押し付けたり、知識を入れたりする教育ではない

- あくまでも目の前の子どもが持つ特徴と、彼らがしていく育ち、その生命(いのち)、その存在に対して援助していくというのがベースの考え方である

ということ

そして、今日は発達の話として「大体こういう風な発達をしていきますよ」ということは話すものの、育ちの過程で常に一定で育つというよりは、その中にも波やリズムのようなものがありながら育っていくので、

- 発達というのは単調ではないし、均一には起こらない

というのが前提としてあります。そこに個別性もあるし。

祐介: 僕の観点から重ねると、まずは「生命の援助である」という点について。

これは人間という生物を観察しながら援助していくという話だと思っていて、それを「教育」と呼んでいます。一方、世の中の一般的な教育というのは、「このような能力を社会として身につけてほしいから、このような教育をしていく」という社会のニーズに合わせていて、人間という生物の特徴があまり考慮されていない、と思うのです。そこはかなり大きな違いかなと思っています。

そして、この4つ目の項目「単調あるいは均一ではない」について。

一つは、モンテッソーリ教育では0歳から24歳までで大人になっていくと考えられているのですが、0歳から24歳の間も人間には様々なリズムがある、すぐまっすぐに進むわけではない、という意味での「単調あるいは均一では起こらない」という話と、もう一つは個別的で一律ではないという「個別性」という2つの意味があるなと思っていました。

後者で言うならば、よく母子手帳とか、成長の段階で平均体重とか、平均身長とか、平均学力とか、よく分からないけれど、そのようなものがあった時に、「いやでも、これ個別的に見ると誰一人平均と全く同じで行く人っていなくない?」といった話にも近いかな、と。

―24年間をかけて大人になっていく発達のリズム、第1段階(0〜6歳)

恵子: うん、そうだね。で、そのまま次の部分に入ると、今話に出た通り、モンテッソーリ教育では24歳まで、24年間をかけて大人になっていくと考えられています。その24年間の中が6年ごとの区切りで、乳児期、児童期、思春期、青年期という感じで4つに分かれています。

そのリズムがどんな風になっているかというのが次のページにある図で、今言ったように0歳から24歳を6年ごとの区切りに、そしてそのひとつひとつの6年間という期間は逆三角形で表されています。

さらに言うと、その三角形には赤と青があって、赤いところ0歳〜6歳と12歳〜18歳は激動期、青いところ6歳〜12歳と18歳〜24歳は安定している時期と言われています。

赤の三角形の激動期は、小さいお子さんなどだと見た目にも明らかでわかりやすいけど、爆発的、あるいは劇的に変化があったり成長したりするような時期だし、変化も大きいからこそ一方でリスクも多い、そんな時期です。

思春期もそうだよね。背がぐわっと伸びたりするなどの変化があるので、同様に変化が大きいし、ホルモンバランスが崩れたりする時期かもしれません。

そして青の時期は、相対的に見てそのような激動的な変化などが起きにくい時期ということになります。

さらに6年間という期間は、前半と後半で少し意味合いが違います。

前半は「獲得」、後半は「洗練」と書いてありますが、例えば0歳から6歳で言うと、最初の3年、0歳から3歳の間は物事を獲得していく時期です。 おそらく子どもはいろんなことができるようになるはずで、例えば歩くこと、食べること、手を使って何かをすること。生まれた時は何もできなかった赤ちゃんが、色々なことができるようになる。様々な能力を獲得していく。

そして後半の3歳から6歳ではもうそれらの能力は獲得しているので、今度は自分で獲得した能力を使いながら、さらにその動きなどを洗練させたり、結晶化して自分のものにしていく、そんな時期です。

こんな風にどの時期でも前半の3年と後半の3年では少し意味合いが違うという風に位置付けられています。

祐介: そうだね、それについてはこの後また詳しく話していけるといいかなと思います。うちの子どもが今6歳だけど、本当に0歳から6歳は激動だなと思う。思春期の自分を思い出してもそうだし、激動だと本人も周りの人も巻き込まれるじゃないですか。だから、周囲も「激動なんだな」ということをちょっと思っておくことが大事かなと、ちょっと思いました。

恵子: もうそういうものなのだ、と。激動に慌てないって感じ?

祐介: そう。慌てるけれど、「安定早くきたらいいな」ぐらいでいるみたいなこと、が一つと。

もう一つ、深くは入りませんが、右下に、命のリズムを考えていない方の教育だ、という話で図が描いてあります。

単純に「能力は直線的に増えていくでしょう?だからこのように学んでいったらいいんじゃない?」ということが書いてあったりするのですが、それだと人間の様々な状態や変化をあまり考慮していないよね、ということが対比として書いてある、そんな感じですね。

そんな全体像から、では一つずつ、段階ごとにいきましょうか。

恵子: まず第1段階、0歳から6歳のところですが、ここはシンプルに言うと子どもが様々なものを吸収していく時期です。自分が置かれている環境の中にあるものから、あらゆることを吸収する時期。

分かりやすいのは言語だけど、日本に生まれて日本に住んでいると、もちろん周りで親が喋っている言葉も日本語が多いし、外に出ても日本語が聞こえるから、何もしなくてもその言葉を吸収して覚えて喋れるようになってしまうのはまさにそうです。あとは、「いただきます」と「ごちそうさまでした」を言う時に手を合わせるとか、お辞儀をするといったものは、おそらく日本特有の文化様式だと思うけれど、ああいうのを何も教えなくても自然と吸収してしまうとのも、この力が働いている、そういう時期かなと思います。

祐介: そうだね。環境にあるものを吸収するって感じだね。だから、環境にあるものが英語であれば英語を吸収するし、環境にあるものが日本語であれば日本語を吸収する。だから、「環境は大事だよね」という話ということですね。

あ、その前に「吸収精神」とか「敏感期」とか、色々な少し難しい、初めて聞くかもしれない言葉が書いてありますが、それらはすごく面白い特徴なので、また次回以降に個別に話す感じですね。

恵子: うん。そうだね。これもこれで面白いテーマなので、ちゃんと別で取り上げたいね。

さっき前半と後半の3年間で分かれているという話をしたけれど、前半の3年間、0歳から3歳は環境にあるもの、あらゆるものをもう無意識的に吸収していきます。自分の意識に関係なく、その環境の中にあるものを受け取って吸収していく。

祐介: そうだね。ここにも「無意識的創造者」っていう風に書いてあるね。

恵子: 後半はここに「意識的活動者」とありますが、前期で無意識的に吸収したものを、自分が意思を持って「これをやりたい」と決めて活動することによって、獲得したものを洗練させたり、結晶化していく時期になる、ということです。

自分の子どもを見ていても思うけれど、やはり後期に入ってくると、意思が強くなってきて「これがやりたい」とか、逆に「これが嫌だ」といったこともありながら、自分でやりたいと思ったものを活動しながら自分自身を作っているな、という姿が見られるよね。

祐介: うん。そうだね。0歳から3歳はもう本当に環境にあるものをバーッと取り入れている感じ。本人がどう思っているかに関わらず、どんどん入っていく感じだよね。だから逆に言うと、環境にないものは入ってこない、ということでもあるから、環境に何があるかということが影響するという話。

3歳から6歳は入ったものを本人が意思を持って選んでいく、選択する、という感じだったりする。だからそこで、その人らしさみたいなのが出るよね。

恵子: あ、そうだね。その意思の持ち方とかね。何に興味があるかとか。

祐介: そう、それが個別的。大きく体を動かすことに興味があるとか、細かいことが好きだとか。だからこの時期までは、結構個別的な活動がすごく大事だと言われているね。

あと、0歳から6歳のそのまま吸収していく時期に、感覚や自分の体を動かす、運動するということを通して吸収し、得ていくということが、この時期の特徴。

恵子: なのでモンテッソーリ教育の場面でも具体的に手を使って動かせるものとか、感覚的に何か感じ取れるものとか、そういう活動をたくさん用意しながらこの時期の子どもの発達段階に合うような活動をたくさん用意しているよね。さっき環境を整えるという話が出たけど、活動を通じて自分自身を作っていけるように、そういう用意をしておくんだよね。

祐介: うん。五感や身体を通して具体を扱いながら吸収していくから、そういうものがあることが大事だし、3歳から6歳になるとそれを自分で選択したいから、選択肢があるということが結構大事だよね、という感じです。

―第2段階(6〜12歳)

恵子: では次は6歳から12歳。ここは先ほどの赤の激動期から青の安定期に入っていく時期。だから、ガラッと質感が変わるんだけど、さっきの具体的なものを触って手を動かしたり、感覚を通じて、様々なことを探索しながら自分の中に取り入れて吸収してきたのが第1段階だとすると、第2段階はもっと思考的になって、ここに「知的探索者」と書いてあるけど、頭を使って思考を使って探索していく時期に入ってきます。

「探索」は人間の特徴(傾向性)の一つなので、第1段階の時期の子どもももちろん探索するんだけど、具体的な物を触りながらやっていたところから、知的に頭を使って思考を使っていくようになる、そのような時期です。

祐介: うんうん。探索の仕方が変わる、という感じだよね。

恵子: そう。第1段階で具体的なものを触りながら「これは何だろう?」というところに関心があったとすると、次は「なぜ、どうしてこうなっているのだろう?」とか、「この先どうなっていくんだろう?」とか、そういう知的な方向に行くので、ここに「何からなぜ」と書いてあるけど、探索の向かう先が少し変わる感じかな。

祐介: そうね。子どもが「なんで?なんで?」って言い出して、どうやって答えようって困る時期だよね。

恵子: そうそう。第1段階の後半ぐらいに徐々にそうなると思うけど、「なぜ?なんで?なんで?」という風になってくるから、想像力とかももちろんどんどん高まっていくし。

自分では見たり触ったりできない、すごい昔の歴史のことに想像を馳せてみたり、手の届かない宇宙はどうなっているんだろうか、ということを想像してみたり、という風に広がっていったり探索していく、そんな時期です。

祐介: なんか抽象度が上がる、みたいな感じでも言えるかもしれない。

恵子: あ、そうかもね。

身体的なこととしては、歯が抜けたりとかそういうことがあるし、赤ちゃんの時よりは病気しづらくなる。そういう意味でも安定している時期、というのもあります。

あと、社会性も発達していくので、先ほど第1段階の話で個人で活動するという話があったけど、第2段階はどちらかというと集団で仲間と協働しながら何か活動していくことをしたがったり、そんな活動を自分たちでも作り始める、互いに関わり始める、そんな時期かなと思います。

祐介: そうだよね。だから友達の家に遊びに行きたい回数がすごく増えたりとか、みんなで何かやりたいとか、そういうことを息子も言っているよね。

恵子: あと、道徳観というのもあるのですが、正しさのようなものがかなり大事になってきて、私も最近よく子どもに注意されたりする。

例えば先日言っていたことと、今日言っていることが違ったら「この間こういう風に言ってたじゃん!」というふうに指摘するような姿も、見られるようになったりしているかな。

祐介: 僕だと車のスピードをよく注意されます。そういうことにかなり厳しい。どちらかというと道徳感強いのかな?

恵子: ね、強いのかな?そういう特徴も、あります。

モンテッソーリの話でいくと、先ほど第1段階は具体的なものを触りながら探索し、そこから感覚や手の動きを通じて吸収するから、具体的に触れたり活動できるようなものを用意するという話をしたけど、第2段階の特徴は今話したように変わってくるので、社会性が高まる子どもたちに合わせてグループでできる活動を用意するとか、その活動の中身もどちらかというと、知的探索をしたがる発達段階にいる人たちなので、知的な探索ができるような活動を用意します。もちろん具体的なものが全くなくなるわけではないけれど。

例えば生物でも歴史でも最初の起点の話だけ、入り口としてエピソードやレクチャーを先生が投げかけて、その後の探索のプロセスはもう子どもたちに委ねて、自分たち自身でそれを調べていくというような活動に展開してもらったりしていきます。環境づくりのやり方も少し変わってくるイメージ。

祐介: 「鍵を渡す」みたいな言い方するよね。入り口のところを渡して、そこから自分の探求に繋げてもらう。大人はそのための入り口の鍵を渡す、みたいな言い方をするな、というのを思い出した。

あとモンテッソーリに限らず、今子どもが行っている学校の小学校以降の方を見ると、プロジェクト学習でグループで色々と調べたりということをかなりやっているなと思っていて、それも発達の段階に合っているのだろうなと思ったりしましたね。

…と言いながら、今2つ思ったことがあって。

今言ったように良いなと思っているのですがー これはちょっと分かりません、もしかしたら僕のバイアスがあるかもしれませんが ー、こういう話を知る前に僕は、プロジェクト学習をするとか、フィールドワークするとか、そういったことって大人になって仕事で大事だからそれを子どもの時にやってみたらどうか、という発想でやっているのかなと思っちゃっていたのですが、そうではなく、むしろ生物としての人間の6歳から12歳の発達の段階のニーズに応えているんだ、という捉え方をし直したな、と思ったのが1つと。

あとは、この社会性とかグループでということが強くなってくると、同時に、この時期って例えば仲間外れとか、そういったことが起きやすくなったりするのかな…となんとなく思った時に、グループ活動したいということが強くなってそこに意識がフォーカスするからこそ、逆に仲間はずれのような事象が発生しやすいのかな、と。もっと小さい頃って、周りの目がほとんど関係ない、という感じだから。

恵子: この時期に、集団で活動することに向けた欲求が強いからこそ現れる裏返しなのかもしれないね。

祐介: あと、一番初めの方にあった「均一あるいは単調じゃない」という話を「個別性」と考えた時には、グループに特に入りたくない、という人もいると思います。

グループに入る/入らないとか、グループとの関係性や距離感とか、それもやはり色々なグラデーションがあるじゃないですか。それはすごく大事だなと思っていて、関わり方も色々あるし、関わりたくない時ももちろんあるし、そのような個人の個別性というところも同時に大事だなと思ったし、忘れてはいけないポイントだなと。

恵子: うんうん、そうだね。だから、関係性が強くなる時期だし、グループを作りたいとも書いてあるけれど、個別的で必ずしもこうとは限らないし、色々なグラデーションがあっていい、ということかなという気がするね。

祐介: だから発達の段階を捉えながらも、同時にやはり個別性はあるよね、という理解はすごく大事だなと今実感しました。

―第3段階(12〜18歳)

祐介: では、第3段階ですね。12歳から思春期です。思春期は本当に激動期ですよね。自分の経験を思い出してもそうですが、ちなみに反抗期とかそういう時期はなかった?

恵子: なかったんだよね。もちろんここに書いてある身体的な変化などはあるけれど、あまり反抗することはなかったかな。

祐介: お、個別的ですね。不安定な感覚とかはあまりなかった?

恵子: うーん。私の記憶している範囲ではあまりなかったかな。

祐介: やはり個別的なんですね。ここには、身体的変化が大きいし、ホルモンバランスなども変わるから、そういう点で、体の変化と精神がアンバランスになったりして、このエネルギーのやり場が自分の中であまり整理できなくなったりする、ということが書いてあって、僕なんかはまさにそうだったな。

あと、周りでもいますよね。非行に走りやすいとかも、こういう時に起きる。

恵子: 非行ね、そうか。そういえばそういう人もいたなぁ。

祐介: あれも、そういうもののアンバランスさが一つの要素だったりするのかなと、ちょっと思ったりしたな。

これはモンテッソーリさんの考え方が面白いなと思っているんだけど、思春期って要は、体も変化し、精神的に不安定であるということと、もう一つは自分が何者かというようなことを考え始める発達段階だ、と言われています。社会において「自分って何者なんだろうか」という感じ。ここに「社会的な存在と再び生まれる」と書いてありますが。

「再び生まれる」と少し大袈裟に言ったけど、モンテッソーリの発達の4段階って、段階ごとに生まれ直すぐらいの感覚で変化すると言われているんだよね。

恵子: そう、それぐらいの変化だと言ってる。発達段階が変わるというのは、再び生まれるぐらいの変化ってことね。

祐介: 体も変わり、精神もアンバランス、自分は何者かを考え始める、このような時期に、座学で勉強を詰め込むのは結構きつくない?と言っているのですよね。

あぁ、その通りだなと僕は思っていて、僕たちの時代はこの時期ってすごく受験勉強をしていたし、「塾に行かねば」というのが割と一般的でした。でも人間の発達のリズムを見ると、この時期にそれをやるのはきついよね、と思った。

モンテッソーリ教育のアプローチの一つとしてエルドキンダーというものがあり、これいいなと思ったのですが。特徴は全寮制で、親元を離れること。離れてゆったりとした環境で、自分が何者かを探求していく、という点が一つ。あとはその社会の中で自分が何者か、という接続のスタートのようなところがあるから、社会を体験するということがあり、ここには農場などと書いてあるけど、農場のところに寄宿舎があって、農業という社会の一部を体験しながら、自分が何者かということをじっくり探求していく、というアプローチを取っていて、いいなと思いました。

恵子: 社会との接続はなかったもんね。やっぱり受験勉強をすごくしていたから、どちらかというと外や社会と接続して自分を見つめるというより、自分だけでカリカリ勉強やっているというのが自分の体験だった。

祐介: そうなんだよね。

あと、これはモンテッソーリだけではないのですが、去年デンマークに行って、デンマークの教育って面白いとよく言われると思うのですが。

恵子: うん、注目されてたりするよね。

祐介: エフタスコーレというものがあって、14歳から18歳の人たちが入れる一種の学校なんだけど、義務教育ではないのね。入りたい人が入れるんだけど。そこは一言で言うと「自分探求のための学校」で、例えば農業のようなものもあるし、アートとかスポーツとか、いろんなテーマがあって自分はこのようなことに興味があるかもな、というところを探求できる。そして全寮制なのです。

これを1年か2年だったと思いますがやる、という仕組みがあって、そのような時間をじっくり設けられたりするのですよね。何かそういうものとも少し繋がるな、と。

あとはそうそう、思春期について話しながら、僕はまさにこれだったなと思っていて。16歳で家出したんですよ。そしてそれがすごく人生の転機になっています。

恵子: 家出したんだよね。インパクトのある経験だよね。

祐介: まさにこの時の人間の発達の状態だったなと思っていて。先ほど言ったように、体も変わるし、精神的にもそうだし、その中で勉強とかしててきついし。でもなんか自分は何者かよく分からない。全てのエネルギーをどうしたらいいかよく分からなくて。自由になりたい。それで家を出た、という感じだったから。

恵子: まさにこういう状態だったんだね。自己探求していたわけだね。

祐介: そう。こういう状態だったなと思って。でも大事な時期ですね。

恵子: うん。第3段階ってまた激動期だから、この時に大人がどう関わるかとか、環境とかって結構大事な気がするよね。

―第4段階(18〜24歳)

祐介: 第4段階は青年期と書いてあって、18歳から24歳までですね。ここは大きく言うと、第3段階が「自分は何者か」という点だったとすると、第4段階はもう少し具体的になってきて「社会の中で自分がどう生きていくか」とか「どのように貢献していくか」とか、そういうことのより具体的な学びになっていく、という感じですよね。

モンテッソーリの根幹は、「環境と関わりながら、その環境や社会の中でその人がその人らしくなっていく」のを援助するという感じなので、まさに社会との自分の接続がより具体的になっていき、それが大人になっていくということなのかなと捉えました。

そして、そこでどのように世の中で自分が貢献していくか、というのは、どのような仕事に就くのか、といったことともかなり繋がるので、そのようなことを探求していく時期だよね、と書いてあるのかなと思いますが、どうでしたか?その辺は。

恵子: 私自身は学生時代、社会に自分がどう貢献していくかって全く探求していなかった、本当に考えていなかったなと思う。就職活動の時期がやってきて、その仕組みの中に自分が乗っかってやる、という感じだったし。

その中で、その時自分で考えられる範囲で何か考えて、就職活動した、という感じで、あまりこの「どう貢献したいか」というイメージを持たないまま社会人になっていたかもしれない。

「環境が大事」という話がさっきあったけど、そういう意味では私が過ごしていた環境の中には考える機会もなかったし、その機会を作ってこなかったからやってこなかった。だからこれが分からないまま世の中に出た、という感じかもしれない。

祐介: なるほどね。でもそういう人が多いのかもしれないよね、感覚としては。多いと思いますし、「就職する年になるから就職活動するか」みたいな、そこで初めて自己分析するか、というね。

恵子: うん。そんな感じだった。

祐介: 僕も仕事上で新入社員の方と関わることはかなり多いけれど、やはりそういう感じの方も多いかなという気もすることがあるし。

恵子: 就職活動自体が前倒しになったりとか、インターンしたりということがあるから、もしかすると今はもう少し社会との接続とか、その中で自分は何をしようか、ということを考えている人も増えていると思うし、そういうきっかけもあるかなという気はするけど、自分の体験としてはそういう感じだったかな。

祐介: そう、そこをかなりじっくりやるのが大事なんだという感じの期間だよね。

これも話しながら思い出したことだけど、僕の場合で言うと、僕は家出をしていたので、

恵子: うん、第3段階の時にね。

祐介: そうそう。家を出てどうやって生きていくかとか、何をして生きていくか、といったこともあったし、それこそ家出をする中で時間がたっぷりあったから、自分は何者か、何をしていきたいのか、はかなり考える時間があった。

そして、その後に選んだ学びとしては、物づくりを選んだんだよね。デザインとか、洋服を作る、そのようなことを勉強していて。何かを作っていくことをしながら世の中に貢献していくのかな、と。物づくりって自分との対話でもあったりするから、そんなことをかなりじっくりやったり考えたりしていました。ハンドメイドのスーツ、オーダーメイドスーツを作る職人さんに師事したり、その中で活動や仕事をしたりしていたけれど、今思えばかなり探求していたのかな、と。

恵子: でもきっと、その時の自己探求が今にも生きているよね。

祐介: そうだね、第3段階で自分が何者かということを探求して、第4段階でデザインとか作ることの学びや仕事をして。今仕事の大部分の中では物理的なものは作っていないけれど、場を作るとか、何か企画するとか、それらは「作ること」なので関連しているな、今に繋がったな、というのを思ったり。

あとこれも海外の話ですが、かなりここをじっくりやる国もあるんだよね。さっきの「自分が何者か」もそうだけど、「どうやっていきたいか」という点で、それこそインターンシップのようなものを割と年単位の長期間でとか、色々な種類でとかやりながら、社会に出ていくのが26歳とかそういった国もあったりするし、そのような話とも何となく繋がったな、と。

でも結構そういうことって、社会人になってから考えたりするじゃない。それを手前でやっておく、というのもいいよね。

恵子: そうだよね。私は第3、第4段階でそういうことをやらずに何も考えてこなかった人間が突然世の中に出て、その後考え始める、というパターンだったけれど。

祐介: 「あなたは何がしたいんですか?」「いやあ…」みたいな。

恵子: そうそう、そういう感じだったけれど、このプロセスの中である程度考えられてからそこに接続した状態で世の中に出られるというのは良いのかもしれないね。

今日の内容をちょっと振り返ると、モンテッソーリ教育では24年間で大人になると考えられていて、6年刻みで4つに分かれ、激動期と安定期が交互にやってきます。

それぞれどのような時期かと言うと、第1段階は全てを吸収していく時期だから、「これは何だろう?」ということに関心を持ちながら、感覚や手を動かすことを通じて、環境の中にあるもの全てを吸収して自分のものにしていく時期です。

そして第2段階は「これは何だろう?」というところから、もう少し思考的な探索の方に行くので、「なぜ?どうして?」という風に探求の仕方が変わっていく時期。

第3段階は先ほどの「自分って何だろう?」といったことを探求していく時期で、第4段階は24歳で大人になる手前のステップなので、世の中に自分はどうやって貢献していくか、役に立っていくか、どんなことをやっていこうか、といったことをより具体的に考えていく、そのような感じです。

祐介: モンテッソーリさんが人間の発達を観察していた時に、そのような特徴があるという風に見出したということだし、そのような4段階がありつつも、個人個人で個別的だから、そこには様々なグラデーションや特徴が同時に存在する、ということも忘れてはいけないポイントかなと思います。

最後にこの、球根とも言われているけれどモンテッソーリさんが書いた発達の段階の絵を見てみると、かなりインパクトがあるよね。

恵子: インパクトあるね。色もそうだけど形も。でもこの赤とか黒とかがまさに激動を表しているし、育ちや発達が一定でも均一でもない、というのも絵として現れている感じと言えるのかな。

今日は発達の4段階、「生まれてから大人になるまでどんな風に育っていくのか」という点で復習してみました。

最後に

前回の「人間の傾向性」もそうですが、今回の「発達の4段階」も、大人の私たちが知っておくことで

- 子どものこれからの予測がつく

- 目の前の子どもを観察した際に、今どんな状態・どんな段階にあるのかに気づける

↓ - 今の子どもに最適な環境や関わりを考えたり見直すことができる

ということにつながります。

私たちの子どもがちょうど発達の第1段階→第2段階に移行しているな、と気づけるのも、環境の中に用意するものや私たちの関わり方・声掛けの仕方を変えて行こうと見直せるのも、モンテッソーリ教育の考え方を土台や足がかりにできているおかげです。

ここからまた様々なテーマで復習が続いていきますが、学び直し、復習は継続的にしていきたいなと思いました。

今月の復習会で学びの時間をご一緒してくださったみなさま、ありがとうございました。また来月も楽しみにしています。

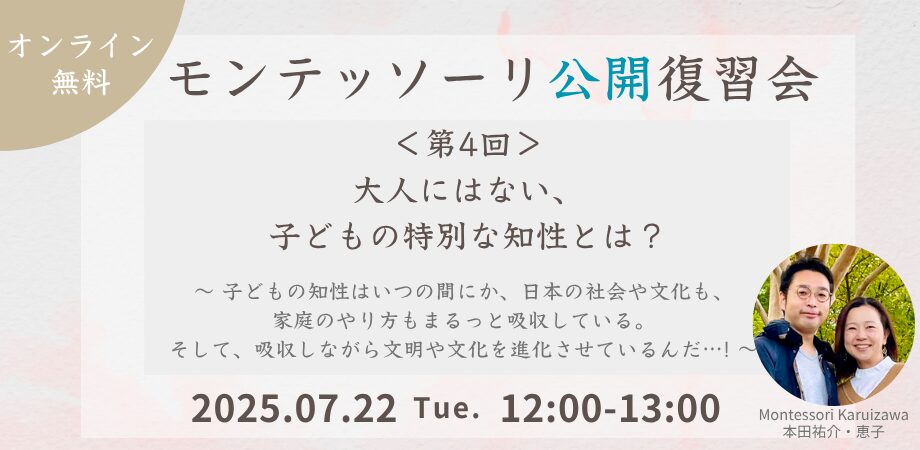

【第4回モンテッソーリ公開復習回 開催概要】

テーマ:

<大人にはない、子どもの特別な知性とは?>

〜 子どもの知性はいつの間にか、日本の社会や文化も、家庭のやり方もまるっと吸収している。そして、吸収しながら文明や文化を進化させているんだ…! 〜

──

日時:2025年7月22日(火)12:00-13:00

──

場所:オンライン開催

※お申し込みの方には別途ZoomURLをご案内いたします

──

参加費:無料

──

お申し込み方法:

Peatixよりお申し込みください

この記事へのコメントはありません。